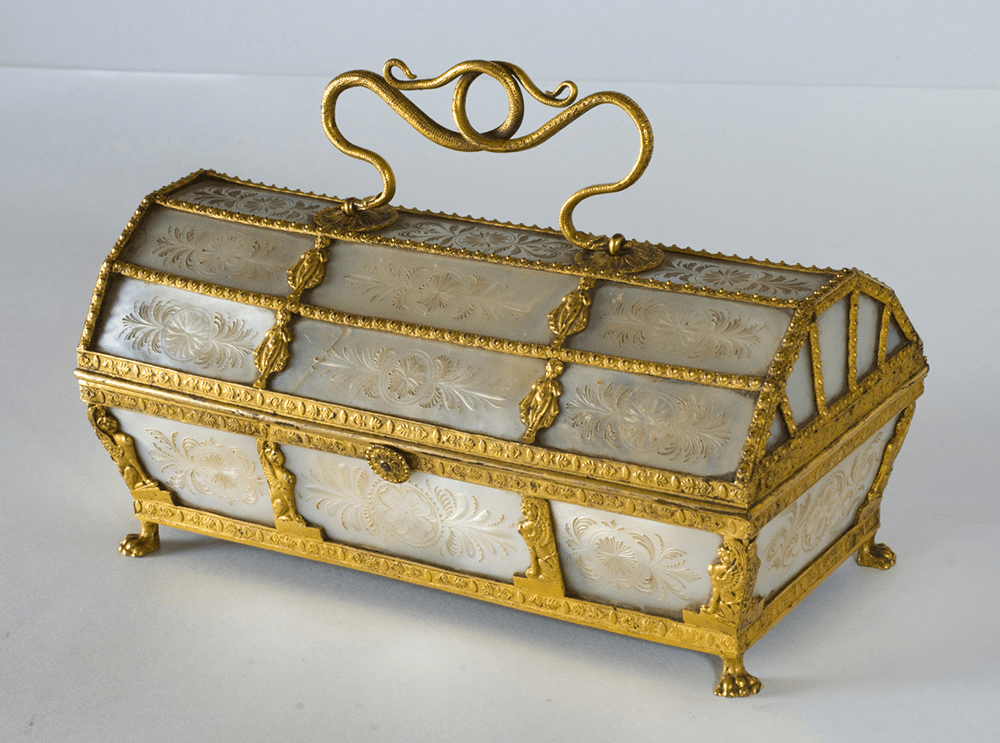

Шкатулка матери

Иван Тургенев рос в семье, атмосфера в которой была далека от теплой и любящей. Отец писателя, неотразимый красавец Сергей Николаевич, жил в основном своими любовными увлечениями и внимания детям не уделял. А его мать, Варвара Петровна, обладала жестким и деспотичным характером.

Натура страстная и даровитая, готовая самозабвенно отдаться любви, она не встретила ее на своем пути, озлобилась, отдалась роковым силам, шедшим от темных предков, создала кумир своеволия и губила себя им. Будучи госпожой рабов, заставляла их трепетать, хотя и сама не радовалась. Любя собственных детей, ожесточала их.<...> Бес терзал ее сердце, воздвигая между нею и миром, между нею и собственными детьми непроходимую стену.

Тургенев вспоминал, что в доме, который фактически был маленьким самодержавным государством Варвары Петровны, царили подзатыльники, щипки, колотушки, пощечины и другие телесные наказания. Маленького Ивана секли почти каждый день — хотя именно он был любимцем матери.

А однажды, когда дети уже выросли, Варвара Петровна в приступе гнева на старшего Николая, который не угодил ей выбором жены, разбила портреты троих его сыновей. И спустя некоторое время все они умерли один за другим.

При ней своего мнения, несогласного с ее, никто высказывать и не смел. Один только Иван Сергеевич, ее любимец, и то в самых мягких, почтительных выражениях, скорее с мольбой, чем с осуждением, высказывал ей свои желания и соболезнования. <…> При нем она была совсем иная, и потому в его присутствии все отдыхало, все жило. Его редких посещений ждали как блага. <…> И какой это был нежный и любящий сын в тот год, как я начала его помнить!

Портрет молодого Ивана Тургенева

В 1838 году Тургенев едва не погиб в пожаре на пароходе Николай I, на котором он ехал «доучиваться в Берлин». Рассказ об этом происшествии, глубоко его поразившем, писатель перед смертью продиктовал Полине Виардо.

Я находился с множеством других пассажиров на пароходе «Николай I», делавшем рейсы между Петербургом и Любеком. <…> Два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачт; началась ужаснейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый: чувствовалось, что отчаянное чувство самохранения охватило все эти человеческие существа и в том числе меня первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня. <…> Я должен сознаться, что бы там ни подумала об этом мужская половина рода человеческого, что женщины в этом случае показали больше мужества, нежели мужчины. Бледных как смерть ночь застала их в постелях (вместо всякой одежды на них были накинуты только одеяла), и как ни был я неверующ уже тогда, но они показались мне ангелами, сошедшими с неба, чтобы пристыдить нас и придать нам храбрости. <…> Я с оцепенением смотрел на красную пену, которая клокотала подо мною и брызги которой долетали мне в лицо, и говорил себе: «Так вот где придется погибнуть в девятнадцать лет!» — потому что я твердо решился лучше утонуть, чем испечься. Пламя сводом выгибалось надо мною, и я очень хорошо отличал его вой от рева волн.

Вскоре после этого случая Тургенев отправил матери свой портрет, на что получил в ответ весьма строгое письмо.

…Почему могли заметить на пароходе одни твои ламентации… Слухи всюду доходят! — и мне уже многие говорили к большому моему неудовольствию <…> Это оставило на тебе пятно, ежели не бесчестное, то ридикюльное.

Карикатура на цензора

В 1852 году Иван Тургенев написал некролог на смерть Николая Гоголя, который петербургская цензура в печать не пустила. Председатель Петербургского цензурного комитета Михаил Мусин-Пушкин не хотел печатать похвальные статьи о Гоголе, «лакейском писателе», а о некрологе Тургенева написал шефу жандармов графу Алексею Орлову: «Прочитав статью, я не дозволил оную печатать. Мне казалось неуместным писать о Гоголе в таких пышных выражениях… и представлять Гоголя как незаменимую потерю, а не разделяющих это мнение легкомысленными или близорукими .

Как писал об этом случае сам Тургенев, «я препроводил эту статью в один из петербургских журналов <...> Статья моя не появилась ни в один из последовавших за тем дней. Встретившись на улице с издателем, я спросил его, что бы это значило? «Видите, какая погода, — отвечал он мне иносказательною речью, — и думать нечего». <...> Вскоре потом я получил от одного приятеля из Москвы письмо, наполненное упреками: «Как! — восклицал он, — Гоголь умер, и хоть бы один журнал у вас в Петербурге отозвался! Это молчание постыдно!» В ответе моем я объяснил — сознаюсь, в довольно резких выражениях — моему приятелю причину этого молчания и в доказательство как документ приложил мою запрещенную статью. Он ее представил немедленно на рассмотрение тогдашнего попечителя Московского округа — генерала Назимова — и получил от него разрешение напечатать ее в «Московских ведомостях».

После публикации статьи шеф жандармов Орлов представил Николаю I доклад о Тургеневе. В докладе в вину писателю ставилось то, что он «отзывался о Гоголе в выражениях чрез меру пышных», а также предлагалось пригласить Тургенева в III Отделение, сделать ему «должное внушение» и учредить за ним «секретное наблюдение». Однако эти меры не удовлетворили Николая I, и на докладе появилась царская резолюция: «Полагаю этого мало, а за явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину, под присмотр...»

Тургенев провел в ссылке в своем имении Спасское-Лутовиново около двух лет. Тайно он выезжал в столицу — для встреч с приезжавшей на очередные гастроли Полиной Виардо. По ходатайствам многих друзей, например Алексея Толстого, писателя вернули из ссылки, однако он остался «невыездным» и только в 1856 году получил право на пересечение государственной границы.

В карикатуре Льва Вакселя, близкого приятеля Тургенева, выразилось мнение современников о том, что истинным поводом для ареста писателя были «Записки охотника», в которых цензура усмотрела критику крепостного права, а его статья о Гоголе стала лишь удобным предлогом.

Друзья-писатели

С 1874 года в Париже, где поселился Тургенев, французские писатели стали устраивать ежемесячные встречи, получившие название «обедов у Флобера», или «обедов пяти освистанных авторов» — Гюстава Флобера, Ивана Тургенева, Эмиля Золя, Альфонса Доде и Эдмона де Гонкура. Тургенев расцветал в обществе литературных единомышленников. Русский писатель вызывал всеобщее восхищение своей манерой разговора, славянской «смесью наивности и тонкости», «оригинальностью ума и громадным космополитическим образованием» и национальным своеобразием внешности.

Основным предметом бесед и споров на «дымных» от беспощадного курения собраниях была литература, «вопросы литературного вкуса, искусства и формы» , а также другие жизненные и философские вопросы. В том числе — любовь, на которую французские писатели и Тургенев смотрели совершенно по-разному. Тургенев «видел в соединении мужчины и женщины явление сверхъестественное», главным для него в отношении к женщине было «чувство благоговения, волнения, удивления». «Он говорит об ощущении нечеловеческой тяжести в сердце, он говорит о глазах первой женщины, которую он любил, как о чем-то совершенно нематериальном, неземном».

Нам пришла мысль организовать ежемесячные заседания, на которых друзья встречались бы вокруг вкусного стола; это называлось «Флоберовским обедом», или «обедом освистанных авторов». <…> Что касается Тургенева, то он дал нам слово, что был освистан в России, а так как это очень далеко — мы не стали его проверять…

Как люди опытные, мы были большими гурманами…

Флобер требовал нормандское масло и уток из Руана на жаркое; изысканный и экзотичный Эдмон Гонкур настаивал на имбирном варенье; Золя — на морских ежах и раковинах; Тургенев смаковал свою икру…

К столу садились в 7 часов, а к двум еще не кончали. Флобер и Золя обедали без пиджаков, Тургенев растягивался на диване…»

Последнее увлечение

Последней любовью Ивана Тургенева была молодая актриса Мария Савина, с которой писатель познакомился в 1879 году.

Спускаясь с лестницы, я долго видела наклонившуюся над перилами седую голову Ивана Сергеевича, его приветливый прощальный жест и слышала, как он сказал Топорову: «Очень мила и, как видно, умница!»

В то время мне шел двадцать пятый год и о моей «милоте» я так часто слышала, что наконец сама в ней убедилась, но услыхать слово «умница» от Тургенева!! — это уже было такое счастье, которому я не верю и до сих пор. Я стрелой спустилась вниз, покраснев от восторга, но на последней ступеньке остановилась, как громом пораженная. «Я ничего ему не сказала о его сочинениях!! Вот так «умница»!»Эта мысль совершенно отравила все впечатление моего визита — и я возвратилась домой чрезвычайно огорченная.

Тургенев и Савина часто встречались, когда писатель приезжал в Россию, а также виделись в Париже и Буживале. Они вели почти беспрерывную переписку в течение четырех лет, а в 1881 году актриса навестила Тургенева в Спасском.

Комната, в которой Вы жили, так навсегда и останется савинской.

…Вся Ваша жизнь впереди — моя позади и этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампады. Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство Вы мне внушили. Влюблен ли я в Вас — не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к обладанию — и к отданию самого себя, где даже чувственность пропадает в каком-то тонком огне… Я, вероятно, вздор говорю — но я был бы несказанно счастлив, если бы… если бы... А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую, но мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда, не коснувшись меня своим крылом… Жаль для меня — и осмелюсь прибавить — и для Вас, потому что уверен, что и Вы бы не забыли того счастья, которое дали бы мне.Вспоминаю житие в Лутовинове, особенно те дни, которые Вы провели с нами. Вспоминаю наши разговоры и тот — помните? Или не хотите помнить? — тот лучистый и жгучий поцелуй, которым Вы и озарили и обожгли меня во время обеда на балконе.

Я бы всего этого не писал Вам, если бы не чувствовал, что это письмо прощальное. И не то чтобы наша переписка прекратилась — о, нет! Я надеюсь, мы часто будем давать весть друг другу — но дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно чудесное, захлопнулась навсегда…

Портал «Культура.РФ» благодарит за помощь в подготовке материала кураторов выставки «Арабески. Страницы жизни Ивана Тургенева» Генриетту Медынцеву, научного сотрудника ГМИРЛИ, и Елену Худякову, ученого секретаря ГМИРЛИ.